Am Krugplatz (Heiligenkirchen)

| Am Krugplatz (Heiligenkirchen) | |

|---|---|

| Ortsteil | Heiligenkirchen |

| Karte | |

Vor dem Bau der Paderborner Straße ab 1799 verlief der Alte Postweg als Hauptstraße von Detmold nach Paderborn hier entlang (Königstraße - Am Krugplatz - Hohler Weg).

Am ehemaligen Gröpperkrug zweigt der Steinweg in Richtung Kirche ab.

Charakteristik

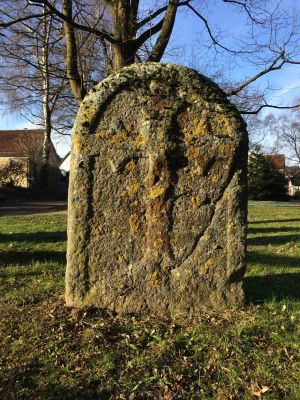

Heute ist die Straße vor allem durch den großen Dorfpark an ihrer Westseite geprägt. An dessen Südostecke steht ein spätmittelalterlicher Kreuzstein. Der ursprüngliche, sicherlich freie Standort ist unbekannt, aber wohl in unmittelbarer Nähe gewesen, denn 1769 wird bei einer Beschreibung der Schnat die Flurgrenze vom Papenberg bis an den Kreuzstein beim Wellnerhof erwähnt. Dieser Wellnerhof stand bis zu seiner Umsetzung 1859 an der Stelle des Falkenberger Hofs. Vor 1924 war der Kreuzstein bereits in die Begrenzungsmauer an der Denkmalstraße, Ecke Am Krugplatz, eingesetzt. Die Straße wurde auch aus Kreuzstraße bezeichnet.

Bei der Verbreiterung des Kreuzungsbereichs im Zuge des Ausbaus der Denkmalstraße Mitte der 1980er Jahre wurde der Stein aus der Mauer herausgelöst und frei an dieser Ecke im Park aufgestellt. Das verwitterte Kreuz mit Christusfigur ist nur im Streiflicht noch deutlich zu erkennen, aber auch durch eine Zeichnung von Emil Zeiß von 1860 überliefert (Abb. LLB: 3 H 9).

Stilistisch kann die Darstellung der Spätgotik des hohen Mittelalters zugeordnet werden. Das Kreuz im Bogenfeld ist ein sogenanntes gotisches Nasenkreuz von 89 Zentimeter Höhe und 60 Zentimeter breitem Querbalken. Der Kreuzstein ist Eigentum der Stadt Detmold und wurde am 19. März 1986 in die Denkmalliste eingetragen.

Name

Benannt nach dem hier stehenden Krug der Bauerschaft Heiligenkirchen.

Geschichte

Von Detmold führte der Alte Postweg über den Königsberg nach Heiligenkirchen. Auf Heiligenkirchener Gemarkung heißt der Weg heute Königstraße bis zur Einmündung in die um 1800 gebaute Chaussee Detmold – Schlangen (Paderborner Straße). Südwestlich der Chaussee überquert der Postweg die Berlebecke und heißt ab hier bis zur Einmündung in die Denkmalstraße Alter Postweg.

Zunächst gab es hier nur eine Furt, die auch nach Bau der Brücke bei Niedrigwasser benutzt werden musste. Sie entstand spätestens am Ende des 16. Jh. Heute besteht sie aus zwei Bögen und Böschungsmauern an beiden Ufern. Der Mittelpfeiler ist als Eisbrecher spitz gegen die Strömung zulaufend gestaltet (›Vorkopf‹). Dort befinden sich Hochwassermarken von 1738 und vom 7.5.98. Der Inschriftstein an der Brüstungsmauer zur Unterwasserseite weist mit „Anno 1731“ (1986 noch lesbar, jetzt stark verwittert), wohl auf eine umfangreichere Ausbesserung bzw. Neubau der Brücke hin. In den Wrugeakten des Gogerichts ist 1732 die Rede vom Brückenbau.ref>Gisela Teutmeyer, Chroniken der Familien Teutmeyer & Knöner, o. O. o. J. (Detmold 2019), S. 82–84, S. 54</ref> 1753 war sie erneut in schlechtem Zustand, und zehn Jahre darauf war der Zustand so schlecht, „daß die Wagen bereits auf dem Gewölbe fuhren und die Seitenmauern einzustürzen drohten“.[1] 1770 wurde der Mittelpfeiler durch ein Hochwasser erheblich geschädigt, das Gewölbe war daraufhin geborsten und abgesunken. Zur Instandhaltung und -setzung erhob die Gemeinde eine Brückensteuer. Um die Brücke zu schonen, wurde sie mit einem Schlagbaum gesperrt und durfte nur bei Hochwasser und Eisgang benutzt werden. Bei normalem oder niedrigem Wasserstand musste die Furt durchfahren werden. Diese Brücke markierte den Ortseingang nach Heiligenkirchen, denn östlich der Berlebecke lag nur der Hof Watermeier. 1799/1800 erfolgte eine umfangreiche Erneuerung. Die Gemeinde-Brücke ging mit der Kommunalreform in das Eigentum der Stadt Detmold unter. 1986 wurde sie in die Denkmalliste eingetragen. Umfangreiche Sanierung 2006.

Der namengebende Krug stand hinter der Brücke an der Stelle des Neubaus Steinweg 1a (historisch: Am Krugplatz 3). Nach einem Krüger des 17. Jahrhunderts (Casper Gröpper) wurde er Casper-Krug oder Gröpper-Krug genannt. Krüge lagen oft an Straßenkreuzungen auch außerhalb von Ortschaften oder an Kirchwegen in der Nähe der Kirche. Hier konnten sich die Kirchgänger, die oft weite Wege zurückzulegen hatten, im Winter aufwärmen und im Sommer erfrischen.

Hausstätten

Literatur

Joachim Kleinmanns u. Günter Zahn, Heiligenkirchen. Am Krugplatz 5. Ein Haus und seine Geschichte, Detmold 2021

Quellen

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Hermann Wendt, Das ehemalige Amt Falkenberg, Lemgo 1965, S. 276

Autor*innen

Seitenhistorie

Seite erstellt am 21.06.2023 von Joachim Kleinmanns

Letzte Änderung am: 26.03.2025 von Joachim Kleinmanns