Altes Rathaus (Detmold)

| Altes Rathaus (Detmold) | |

|---|---|

| Ortsteil | Detmold (Kernstadt) |

| Straße | Lange Straße (Detmold) |

| Hausnummer | - |

| Karte | |

| Adressbuch von 1901 | Nein |

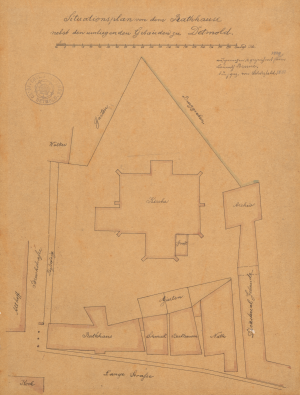

Das alte Rathaus stand an der Langen Straße zwischen den Hausnummern 40 und 42. Er war in der Mitte des 16. Jh. entstanden und wurde 1827 abgebrochen und durch das Neue Rathaus ersetzt.

Geschichte

Das alte Rathaus stand zwischen der Erlöserkirche (Detmold) und der Langen Straße. Während im Norden zwischen Schlossbezirk und Rathaus noch drei Bürgerhäuser standen, grenzte die südliche Stirnseite des Rathauses an die Bruchstraße. Der Marktplatz lag gegenüber dem Rathaus, wo drei Bürgerhäuser etwa 20 m von der Flucht der Langen Straße zurückspringen (heute der "kleine Markt"). Das alte Rathaus stand auf den Grundmauern seines 1547 abgebrannten mittelalterlichen Vorgängers. Nach Süden war es mit der "Fachwerklaube" 1751 verlängert worden. Diese war im Erdgeschoss aufgeständert, um Fußgängern eine Passage in die Bruchstraße zu ermöglichen, die an dieser Stelle nur noch ein Fuhrwerk Breite hatte.

Ende November 1826 beschloss der Magistrat, sich des alten Rathauses zu entledigen, da es als "morsch und missgestaltet" bewertet wurde. Mit dem Abbruch wurde am 7.5.1827 begonnen.[1]

Gebäude

Seine Schauseite an der Langen Straße war mit drei Renaissance-Erkern geschmückt. Der mittlere Bauteil entstand 1577 (Inschrift über der Tür des Ratskellers), der nördlich anschließende Weinkeller wurde 1594 (Inschrift über der Tür) angebaut. Drei Renaissance-Erker im Obergeschoss auf Konsolen entlang der Langen Straße, vermutlich von dem Lemgoer Meister Georg Croßmann um 1594.[2] Der mittlere mit vier, die seitlichen mit drei Fensterachsen, verzierte Brüstungsplatten, geschweifte Volutengiebel.

Im Süden schloss sich seit 1751 die Fachwerklaube an der Bruchstraße an. In diesem letzten Zustand war das zweistöckige Gebäude etwa 35 m lang und 10 m breit.

Verputzter Bruchsteinbau, Werksteingliederung in rotem Sollingsandstein. Langgestreckter, annähernd rechteckiger Grundriss, traufständig zur Langen Straße, Satteldach. Der südliche Fachwerkanbau im Erdgeschoss als offene Laube auf runden Holzstützen.

Im Erdgeschoss Ratskeller, Weinkeller. Im Obergeschoss wohl die Ratsstube und der große Saal.

In die Rückfassade des Neuen Rathauses eingebaut und Ende des 19. Jh. in die Sammlung des Landesmuseums übernommen wurden:

- Justitiafigur, von einem der Erkergiebel, Hochrelief in Rundbogennische, Sollingsandstein, H 90 cm, Schwert (abgängig) in der Rechten, Waage in der Linken, von Georg Croßmann.[3]

- Acht Brüstungsplatten der Erker, Flachreliefs in Sollingsandstein, H 90 cm, B 50–60 cm, Rollwerkrahmen, vermutlich von Georg Croßmann.[4] Dargestellt sind darauf: männliches Brustbild, wohl Graf Simon VI; weiblicher Kopf, wohl Gräfin Elisabeth; Löwenkopf und Lippische Rose; Wappen Schaumburg; menschlicher Kopf mit Fruchtbüschel; drei Platten mit Löwenköpfen. Der Überlieferung nach stammen auch die zwei am Haus Hornsche Straße 32 eingemauerten, bei dessen Abbruch in die Sammlung des LWL-Freilichtmuseums übernommenen Brüstungsplatten vom Alten Rathaus.

Inschriften

"1577" über der Tür des Ratskeller.

"1594" über dem Eingang des Weinkellers.

Eigentümer*innen, Bewohner*innen

Eigentümer war der Magistrat der Stadt Detmold.

Literatur

Otto Gaul (Bearb.), Stadt Detmold, mit einer geschichtlichen Einleitung von Erich Kittel und Beiträgen von Leo Nebelsiek, Peter Berghaus und Konrad Ullmann (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen; 48, Teil I), Münster 1968, S. 371–373.

Joachim Kleinmanns, Das Detmolder Rathaus. Klassizistische Stadtplanung in einer kleinen Residenzstadt (Teil 1), in: Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde, 81. Jg. (2012), S. 211–241 Digitalisat.

Joachim Kleinmanns, Das Detmolder Rathaus. Klassizistische Stadtplanung in einer kleinen Residenzstadt (Teil 2), in: Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde, 82. Jg. (2013), S. 252–277 Digitalisat.

Quellen

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ LAV NRW OWL, D 72 Emmighausen: Tagebuch Emmighausen.

- ↑ Otto Gaul (Bearb.), Stadt Detmold, mit einer geschichtlichen Einleitung von Erich Kittel und Beiträgen von Leo Nebelsiek, Peter Berghaus und Konrad Ullmann (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen; 48, Teil I), Münster 1968, S. 371.

- ↑ Otto Gaul (Bearb.), Stadt Detmold, mit einer geschichtlichen Einleitung von Erich Kittel und Beiträgen von Leo Nebelsiek, Peter Berghaus und Konrad Ullmann (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen; 48, Teil I), Münster 1968, S. 372.

- ↑ Otto Gaul (Bearb.), Stadt Detmold, mit einer geschichtlichen Einleitung von Erich Kittel und Beiträgen von Leo Nebelsiek, Peter Berghaus und Konrad Ullmann (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen; 48, Teil I), Münster 1968, S. 372.

Autor(innen)

Seitenhistorie

Seite erstellt am 18.05.2024 von Joachim Kleinmanns

Letzte Änderung am: 28.02.2025 von Justus Hillebrand